Il treno sferraglia lentamente sui binari. Usciamo a fatica dal groviglio di palazzi e cemento della città. Il sole, impallidito dal marrone che impregna l’aria sopra la metropoli, si abbassa all’orizzonte impressionando nella mia retina figure e colori che non sono esattamente quelli di una cartolina ricordo di Pechino.

Le ultime persone si sono intanto sistemate nei vagoni e si apprestano alla cena.

Mi metto in fila anch’io per l’acqua calda. Riempio il barattolo e mi accuccio in un angolo a trangugiare gli spaghetti precotti, stando attendo a non rovesciarmi tutto addosso. Non so leggere gli ingredienti in cinese, e mi è capitata la versione “tai la”, cioè quella “molto piccante”, dove il peperoncino ti fa sentire un vulcano eruttare in bocca.

Il treno procede a nord-ovest per strette vallate. Dal finestrino osservo le siluette nere delle colline. Da qualche parte sopra di esse poggia la grande muraglia; a dire il vero, sottile strisciolina che corre solitaria sulle colline, sembra più una piccola muraglia, eretta e affidata all’impossibile compito di difendere un intero paese dall’assalto dei barbari con due file di mattoni e alcuni torrioni sparsi qui e là.

La bolgia infernale della stazione del treno è ormai un ricordo che va spegnendosi insieme all’ultima luce del crepuscolo.

Una volta sistemati sul vagone notturno che viaggerà attraverso il paese, non c’è più da correre, accalcarsi, spingere. Ci si rilassa.

In uno scompartimento una ragazzina suona la “pipa”, uno strumento tradizionale che ricorda un liuto; mi fermo, qualche cinese fa lo stesso e ce ne stiamo lì un po’ schiacciati con i loro parenti ad ascoltarla. Bravissima, forse una bambina prodigio in viaggio per una esibizione, ma nessuno parla inglese e le mie domande rimangono irrisolte.

L’ultima cuccetta in alto è piuttosto claustrofobica. Impossibile stare seduti, impossibile mettersi completamente sdraiati. Passo la notte in uno stato di dormiveglia, il tempo scandito dai rumori ritmici delle ruote sulle rotaie e degli annunci delle stazioni.

La mattina arriviamo a Pingyao. Esco dalla stazione e mi catapulto indietro di 600 anni. L’arcobaleno dei colori delle case e delle mura di cinta spazia dal marrone al grigio in tutte le possibili sfumature. Anche le strade sono scure e polverose. I vecchi portoni di legno delle case e dei negozi cigolano sonoramente.

I contadini si spostano ancora con i carretti tirati dagli asini.

Pioviggina. Gli eleganti tetti incurvati si vanno a sfumare fino a perdersi nella nebbiolina mista pioggia che ovatta il paesaggio e dà un tocco mistico a questa città rimasta ferma al medioevo.

Non è certo la giornata giusta per noleggiare una bicicletta e andare a fare una scampagnata; tuttavia, mi ci faccio trascinare da una cinesina dell’ostello, fermamente decisa a visitare un tempio fuori porta.

Procediamo per diversi chilometri al margine della statale, mentre i camion ci sbuffano addosso nuvole di smog e schizzi di fango. Noi cerchiamo di ripararci con due ombrelli tanto piccoli quanto inutili.

Le circa 2000 statue risalenti alla dinastia Ming, ospitate nelle sale del tempio, sono scampate per miracolo a Mao Tse Tung e alla rivoluzione culturale. Mi sento un pellegrino giunto a destinazione, ma sono solo a metà strada.

Rientriamo all’ostello sporchi e bagnati. Mi fiondo sotto la doccia, gelida.

Poi visito le vecchie prigioni, passeggio nelle vie principali visitando palazzi e musei, poi per le vie laterali, dove la facciata carina e un po’ artificiosa delle vie principali cede il passo ai rifiuti abbandonati e al puzzo di piscio dei bagni all’aria aperta.

Dalle porte semichiuse delle case intravedo sprazzi di vita rurale cinese.

Abbandono Pingyao in una giornata splendida, ma l’atmosfera magica con cui la città mi ha accolto si è dissolta. Ora brillano i colori sgargianti delle bandiere dei negozi, delle confezioni degli oggetti in vendita. Il mondo moderno emerge alla luce del sole, il medioevo si è contaminato con la plastica. Vado via cancellando le ultime immagini.

Altra notte in treno. Sono ormai esperto sia nella preparazione dei “noodle” sia nell’accartocciarmi nella cuccetta trovando una posizione comoda. Ho anche imparato a riconoscere l’ideogramma del ritardo sui tabelloni delle stazioni, e prendere il treno giusto è diventato un gioco da ragazzi.

La cuccetta è sempre quella in alto, la più piccola, proprio sotto il bocchettone dell’aria condizionata.

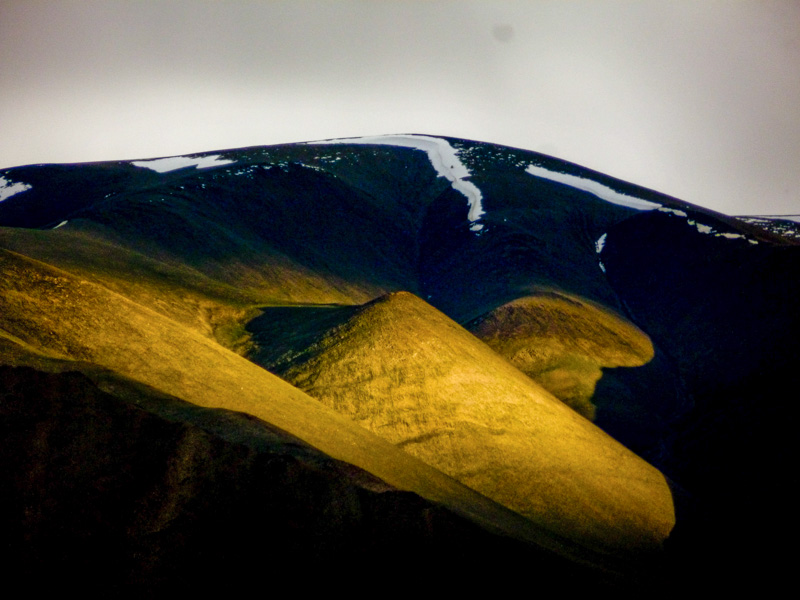

La mattina mi sveglio e siamo già nella Mongolia Interna.

Al posto della città ci sono verdi terre fino all’orizzonte, solcate da fiumi sinuosi. Dai lamenti metallici delle spaventose strutture industriali cinesi agli echi delle praterie.

Gli animali pascolano sulle colline inseguiti dai pastori che corrono intorno alle pecore urlando come fossero cani.

Passeggio nelle vallate, perdo il sentiero e mi affido al mio vago senso dell’orientamento. Un gruppo di cinesi m’intrattiene in una tenda-bar, offrendomi il loro piatto forte: un cono gelato annegato in una pinta di birra. Sono originari della Mongolia Interna e ne ostentano fierezza. Ormai ubriachi, brindano e scattano foto, continuando a versare gelati nelle birre senza nemmeno accorgersi di rovesciare sul tavolo gran parte del cocktail. Anzi, ne continuano a ordinare, e più ne bevono più ne rovesciano.

Riesco a congedarmi prima che sia troppo tardi. Ritorno alla mia yurta nel villaggio mongolo e ammiro il tramonto sulle praterie. Le pecore indugiano immobili, mentre alcuni cavalli corrono liberi con la criniera che scintilla in controluce.

Da qui Gengis Khan e il suo esercito partivano a cavallo per le loro scorribande, attraversando tutta l’Asia, la Persia, fino all’Europa sud-orientale.

Dormo al cospetto di un suo ritratto appeso nella tenda.

L’indomani sono di nuovo in viaggio verso la civiltà. Il treno per Datong è già tutto prenotato, rimangono solo posti in piedi. Mi stipo con gli altri viaggiatori in una carrozza, sotto il sole di mezzogiorno. L’aria condizionata non c’è, o non funziona. Il sudore abbonda e il suo odore si mischia con quello l’aglio.

Provo ad aprire la porta del bagno, e la richiudo immediatamente rinunciando a ogni proposito di fare i miei bisogni.

Giungo a destinazione un po’ provato e m’infilo nel primo alberghetto che trovo. Le lenzuola sono macchiate, l’asciugamano bucato, il lavandino scarica direttamente per terra, però c’è l’acqua calda. Mi ci butto sotto e lavo via l’aglio e il sudore che mi si sono appiccicati addosso.

Datong è una città dall’aria decadente, senza attrazioni turistiche, e proprio per questo interessante. In più, nei suoi paraggi poi si trovano due siti straordinari.

Le grotte di Yungang ospitano decine di migliaia di statue Buddiste scavate nella roccia, alcune alte fino a 15 metri, vecchie di 1500 anni. Uno dei maggiori capolavori dell’arte cinese.

Per arrivarci passo alcune baraccopoli dove gli operai-schiavi lavorano tutto il giorno per andare a dormire in una casa, a volte in una tenda, in mezzo alla terra e alla polvere. Il contrasto è stridente.

Continuo e incontro alcuni spettrali villaggi costruiti all’ombra di centrali elettriche grandi quanto colline, che li sovrastano sbuffando nuvole di fumo bianco. Le strade sono sporche e percorse da rivoli di fango, con alcuni tubi metallici e di plastica conficcati nel terreno. In mezzo a questo, le persone camminano, lavorano, vendono cibo nei baracchini di strada. Non ho il coraggio di scattare una foto. Ma da lì, proseguendo per qualche decina di chilometri si passa di nuovo da una visione infernale a una paradisiaca. Imbocco una splendida valle dai mille colori che ospita uno dei templi più suggestivi che abbia mai visitato. Abbarbicato a metà di una parete verticale a picco sul fondo valle, sfida la legge di gravità sostenuto da lunghissimi pali di legno appoggiati alla roccia sottostante.

Passeggio nel tempio a strapiombo nel vuoto con una sensazione quasi di vertigine. Scricchiola. Provo a toccare un palo, immaginandolo perfettamente bloccato; invece si muove, aumentando il mio spavento all’inizio, e il mio stupore poi, non capendo come il tempio possa starsene lì da oltre un millennio senza franare a valle. Deve avere carpito i segreti della levitazione dai monaci.

Rientro a Datong. Vado a cena in un bel ristorante e quattro ragazze s’inchinano salutando con una cordialità che mi fanno sentire un lord inglese in una scena di un film vecchio stile. Poi, in un’internet cafè, irrompe la polizia, e improvvisamente mi sento il delinquente della una scena di in un film poliziesco moderno. Mi ordinano di andarmene.

“Devo solo controllare l’orario dei treni”.

“E’ chiuso”.

“E’ chiuso?”. Chiedo, guardandomi in giro per fargli notare tutte le persone davanti ai PC.

“Sì, ora è chiuso”.

In pochi minuti il locale è sgomberato. La saracinesca viene abbassata, e gli viene affisso un cartello con ideogrammi scritti in rosso fuoco. Cattive notizie immagino. Da lì in avanti in ogni internet cafè al quale busso mi guardano con il terrore negli occhi ripetendo: “No, no, solo cinesi, solo cinesi”. Per trovare una connessione internet devo fare affidamento al favore della centralinista di un grande albergo che mi presta il suo computer. Non solo, mi offre un tè. Non capisco più se sono il benvenuto o il diavolo in persona.

Chissà cosa era successo. Forse uno straniero si è connesso a qualche sito proibito e in qualche ufficio statale è suonata una sirena di allarme.

Tornato a Pechino cerco di chiedere a quelli che incontro cosa pensano del controllo dello stato sulla popolazione.

“Non vi pesa la censura, il non potere accedere ai principali siti utilizzati dal resto del mondo?”.

La risposta in genere è del tipo: “No, siamo un paese con troppe persone e lo stato deve fare qualcosa per tenerlo sotto controllo”.

Quanto passerà prima di una rivoluzione?

Intanto, faccio le ultime passeggiate per la città, m’immergo negli ultimi bagni di folla mista aglio nella metropolitana, schivo i finti studenti in cerca di turisti da spennare in piazza Tiananmen, m’intossico con un piatto di funghi.

Dopo le infinite camminate zaino in spalla del viaggio, mi concedo anche un massaggio ai piedi in una locanda lontana dal centro, dall’insegna in ideogrammi, di fianco al disegno di un piede. “Un posto tradizionale”, penso orgoglioso della scelta. Il donnone che mi accoglie sorridendo mi fa accomodare nel retro, e ben presto mi lascia intendere che il massaggio ai piedi potrebbe essere il preludio a qualcosa di ben più forte. Di sicuro, più internazionale che cinese. Niente da fare, la Cina non mi apre tutte le sue porte, non mi si rivela fino in fondo. E’ come trovarsi davanti ad un tempio, poterci entrare a visitarlo in tutte le sue sale, osservandone le statue e le raffigurazioni, ma con il volantino esplicativo scritto in ideogrammi tanto belli quanto indecifrabili.

Non avevo un’idea precisa di questo paese prima di partire, non ne ho una precisa ora che vado via. Le più disparate e contrastanti immagini del viaggio scorrono come un caleidoscopio impazzito mentre vago distrattamente per l’aeroporto in attesa del volo di rientro.